【五局工匠】李敦全:山河為證,匠心不熄

1986年,四川眉山的夏夜,蟬鳴聲往復。李敦全蜷縮在床上,一手拿著學校獎勵的《新華字典》,一手摩挲著《看圖學裝收音機》,“總有一天,我也要造個像樣的機器!”那時,種子已經種下。?

巧手修得千機轉

“機械是活的,你得聽懂它們說話。”

2011年,彼時剛入職水電五局的李敦全,第一次站在長河壩工地上——數十臺挖掘機轟鳴震耳,百米高的塔吊如鋼鐵巨人般揮動手臂。他摸著振動碾滾燙的外殼,突然紅了眼眶:“原來機器真能移山填海!”旁人見狀笑道:“小伙子,光看熱鬧可不行,得懂它們的心。”這句話,讓他記了二十余年。

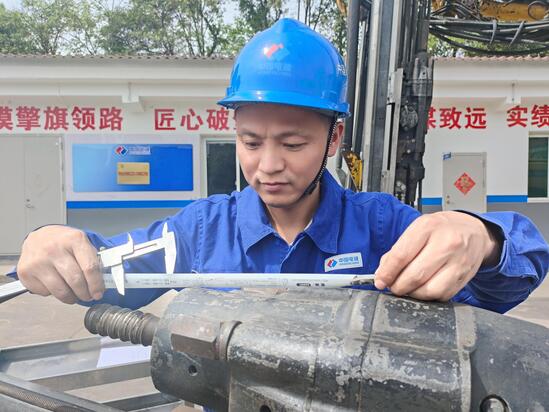

“那時候我整天背著個包,一本《液壓傳動原理》,一把游標卡尺、幾截粉筆和一堆草稿紙。”想起往事,他感嘆著,記憶開始泛黃。

2016年4月,設備租賃中心有一臺7050塔式起重機的主控制器損壞,因該主控制器已經停產,廠家表示需要更換整個電氣系統才能修復,需要維修費30余萬元。

此時的李敦全裹著蹲在地里一言不發。將控制箱拆開,“問題在這兒!”他指著一條被油污覆蓋的線路,“電流走到第三節點就‘拐了彎’,加個二極管就能導正。”隨后他更換了一只LM317H、一只二極管,“這里的線路板也發熱碳化了,要把碳化的部分用504膠打磨掉才行。”最終修復了該設備。

在場的老楊拍腿驚嘆:“這小子眼里裝著X光!”?

有一次,李敦全剛從小井溝項目援助返回,設備經理陳國平把他叫到了辦公室,遞給他一個鐵盒子:“小李,你看看這個能不能修好,這是那臺HITACHI 750挖掘機的電腦板,前幾天右邊履帶不走,廠家檢查后說只能換新。”

他解開線束波紋管,撫過數根導線,眼神定格在一處針眼大的破口。“找到了,不過故障像傷口,要治標更要治本。”此后,他加固了全部HITACHI挖掘機大泵線束絕緣,對線束進行堅固,再未發生過 HITACHI挖掘機損壞電腦板的事件。

二十二載維修生涯,他練就一身絕活,參加過小井溝、尼勒克、龍洞、加查、績溪、旬陽、阿合奇等項目的技術支援。聽液壓泵異響能辨磨損程度,看設備抖動便知地基沉降。

技開萬象鑄匠心

2014年,長河壩施工現場一片如火如荼。李敦全盯著維修隊扛回的一筐筐沾滿泥漿的空氣濾芯,眉頭緊鎖——每天3名工人花費數小時清理,費時費力,“必須造個自動清理濾芯的裝置!”

隨后他畫出草圖,歷經三個月加班加點的制作和調試,最終于2014年4月研制成功并投入應用,當第一臺自動清理濾芯機吐出清洗后的濾芯時,工友圍著機器又摸又嘆:“這下又給項目節省了不少錢!”該裝置在長河壩工程竣工后,投入到阿爾塔什項目繼續使用。

同年6月,為解決長河壩項目振動碾施工時超速和欠速的問題,李敦全采用衛星定位測速與計算機編程技術相結合,設計了振動碾超速欠速報警裝置。隨后他著手開始研發振動碾無人駕駛集群智能控制系統,歷經六個月的設計、制作和調試,于2016年6月20研制成功,在長河壩項目率先實現了振動碾無人駕駛集群作業。

2019年,安徽蜀山拌和站面臨一項行業技術挑戰:裙邊擋板提升帶在輸送混凝土過程中,黏附料堆積問題嚴重。由于該設備輸送面帶有擋板結構,無法像普通平輸送帶那樣安裝傳統刮刀裝置,導致每班次需安排一名專人進行粘附料清理,同時還需調用吊車處理機頭機坑內的積料,極大影響了生產效率。

面對行業公認的難題,李敦全突破傳統思路展開技術攻關。他改造了一個帶腳輪的振動器,固定安裝到提升帶上端機架反面,腳輪隨提升帶接觸面轉動,振動器通過腳輪向提升帶傳遞振動,提升帶上的粘附料在振動作用下掉落;再用摩擦力較小的PE塑料制作一條彎曲溜槽,溜槽上半段位于振動器下方,從提升帶振動落下的粘附料掉入溜槽,溜槽下半段繞提升帶逐漸回旋到提升帶正面,粘附料在重力作用下沿著彎曲的溜槽滑落回提升帶,重新提升送進攪拌機,成功解決了返料問題。

隨著振動器“嗡嗡”啟動,黏附料如流水般滑回輸送帶,現場一片歡呼。隊長趙龍舉著手機錄像,他擺擺手:“別拍我,拍機器!”?

從業14年,他先后獲得了發明專利4項、實用新型專利11項,計算機軟件著作權4項;獲得中國施工企業管理協會科技創新成果一等獎、中國電力建設集團有限公司科學技術一等獎、四川省專利二等獎、中國大壩工程學會科技進步獎二等獎、中國專利獎三等獎。

師心化雨潤桃李

深夜十點的設備租賃中心實驗室,常有一幅溫暖畫面:李敦全站在白板前,用彩色粉筆勾畫著液壓回路圖,幾個年輕人擠在長條凳上記筆記。有人打哈欠,他就敲敲黑板:“當年我偷師學藝,得給師傅遞十次扳手才能問一個問題。你們現在坐這兒聽講,多幸福!”笑聲中,一枚焊點發黑的繼電器被舉到燈下,裂紋在放大鏡下顯出異樣的美感,“看這血管堵塞的‘心臟’,要疏通就得摸準它的脈搏。”

一次發生在GSM模塊維修現場,面對廠家“拆開即報廢”的警告,李敦全認為廠家最有可能采用了光擦除技術,若用戶拆開模塊,內部的光敏二級管受到光照,就會立即清除寄存器數據。

于是,他在晚上關掉燈,憑手感摸到了光敏二極管,在上面貼上了黑膠布,查找并替換了一只損壞的貼片保險電阻,GSM模塊得以修復。年輕工程師鄧宇軒后來在日記中寫道:“那晚我明白,所謂‘工匠’,也許就是能讓機器起死回生的醫生。”?

在李敦全的指導下,趙龍、張獻金學會了分析液壓系統;趙龍學已經能設計出簡單的液壓控制功能;蒲強學會了電路負荷計算和導線選型,正反轉、星三角等控制電路,編制簡單的PLC程序;劉信已經能用JAVA和VC#語言寫出簡單的計算機程序……

“手藝活得像蒲公英,得借著年輕人的風才能飛得遠。”說到他的得意門生們,他的嘴角也不自覺地上揚。

也許有很多個傍晚,夕陽將他的影子拉得很長,與遠方的鋼鐵巨臂重疊在一起,當山風掠過。

| 【打印】 【關閉】 |